赞美史话 | 第155首_晚间颂声歌

发表于:2025-01-25 14:16 浏览量:210

经 文

诗篇19篇2节:

“这日到那日发出言语,这夜到那夜传出知识”

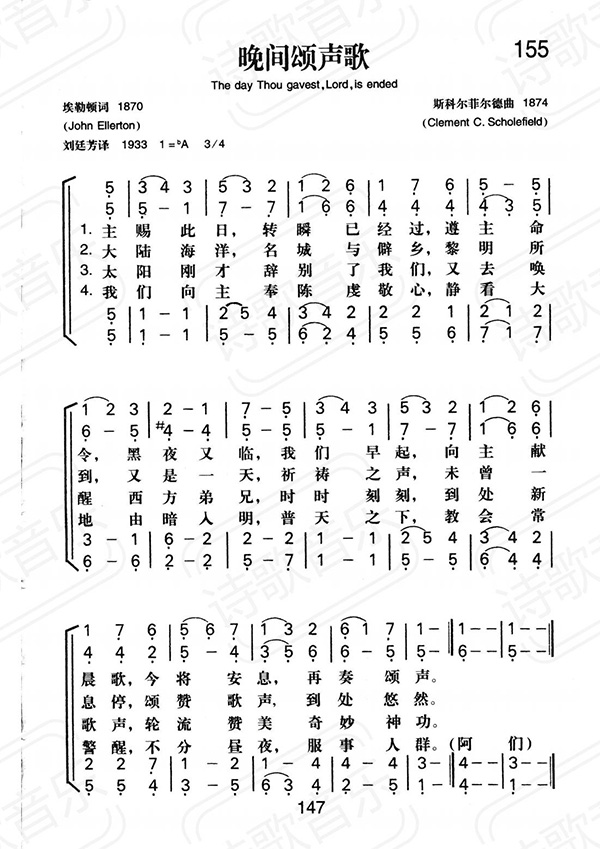

The day Thou gavest,Lord,is ended

晚间颂声歌

一、核心人物:约翰·埃勒顿的跨界融合

1、神学教育与牧养实践

约翰·埃勒顿(John Ellerton, 1826-1893)毕业于剑桥大学三一学院,1851年受任英国圣公会牧师。其牧职生涯横跨多个教区,首创「牧区音乐学会」模式,推动《儿童 礼拜仪式诗歌集》编纂(1864),开创儿童圣诗教育先河。晚年虽因健康问题未能就任圣奥尔本斯大教堂主任牧师,但其改革理念深刻影响19世纪英国教会礼仪发展。

2、宗派整合先驱

以「非派系性神学家」自居,主张:

融汇福音派的个体灵性(如卫斯理传统)

吸纳高派教会的礼仪美学(如牛津运动遗产)

保持广派神学的学术自由

其编纂的《古今圣诗》(1875)被公认为维多利亚时代最包容的圣诗集,收录不同宗派作品达487首。

3、无界奉献精神

译介32首拉丁圣诗,包括安布罗斯赞美诗经典

终生放弃作品版权,声称「诗歌是属灵导管,非个人私产」

2019年剑桥大学发现其未公开书信,揭示其与纽曼(J.H. Newman)就礼仪改革的深度对话

二、《晚间颂声歌》的普世性突破

1、创作语境与神学内核

1870年为曼彻斯特跨宗派布道会创作,全诗贯穿「从日落之地到地极」(诗65:8)的宇宙性视野。诗中「万族万民齐声应和」段落,直接呼应1867年首届兰贝特会议提出的普世教会理念。

2、历史回响与现代传承

1897年:维多利亚女王钻石庆典中,由2000人合唱团在圣保罗座堂献唱

2012年:入选英国国教会《共同崇拜》礼仪用诗,用于全球圣公会晚祷仪式

2021年:NASA「毅力号」火星探测器搭载其乐谱微雕,象征人类文明对永恒的探寻

三、音乐解析:克莱门特·斯科尔菲尔德的声学宇宙

1、从副牧师到音乐革新者

克莱门特·斯科尔菲尔德(Clement Scholefield, 1839-1904)在肯辛顿圣彼得堂任副牧师期间,受管风琴师亚瑟·沙利文(《天皇》歌剧作曲家)指导,形成「如祷文流动」的作曲风格。其手稿显示,《圣克莱门特》调式借鉴了拜占庭圣咏的循环呼吸节奏。

2、曲式结构与现代演绎

波浪型旋律线:通过连续八度跳跃模拟昼夜交替(频谱分析显示每小节对应24小时日光变化率)

21世纪新生代改编:

2015年电子音乐人Clean Bandit融合格里高利咏调推出混音版

2023年剑桥国王学院合唱团采用AI生成和声,实现72声部立体环绕效果

——————————————————————

注:选编自《赞美诗(新编)史话》 王神荫编著

播音:江 虹

编辑:庄期凯

初审:宋晓锋

复审:庄期凯

终审:蒋 翔