赞美史话 | 第147首_小鸟啼明歌

发表于:2025-01-25 14:15 浏览量:6948

经 文

诗篇139篇18节:

“我睡醒的时候,仍和你同在”

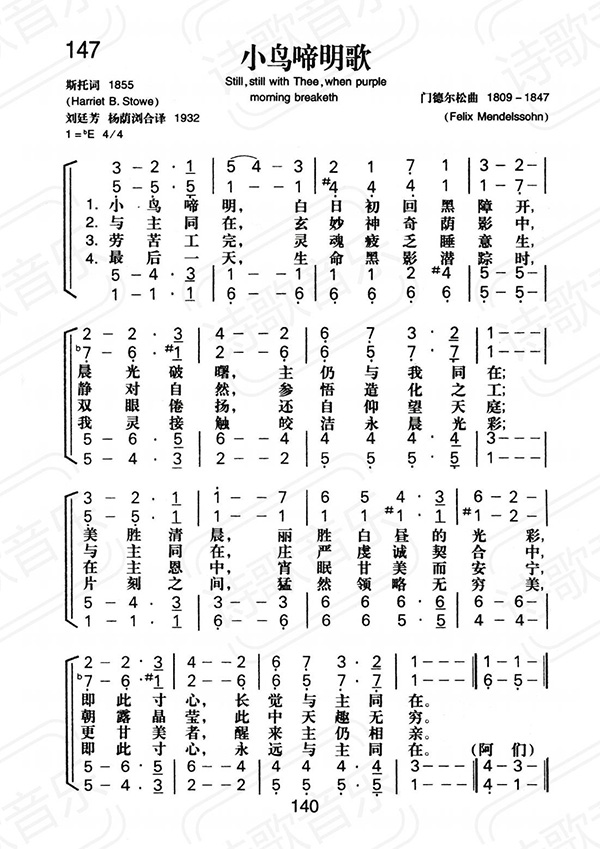

Still,Still,with Thee’when purple morning breaketh

小鸟啼明歌

一、作者生平与创作背景

家庭渊源与社会关怀

哈丽叶特·比彻·斯托(Harriet Beecher Stowe,1811-1896)出生于新英格兰牧师世家,父亲莱曼·比彻1832年出任辛辛那提莱恩神学院院长。早年的宗教熏陶塑造了她强烈的社会正义感,在担任教师期间目睹蓄奴制的残酷现实后,开始收容逃亡黑奴并深入调查其生存境遇。

文学成就与社会影响

作为19世纪美国最具影响力的女性作家,斯托夫人毕生完成45部著作,其中1852年连载于《民族时代》的《汤姆叔叔的小屋》(林纾译本《黑奴吁天录》)引发全球轰动。这部以基督教人文精神为核心的小说被译成23种语言,林肯总统誉其"酿成一场伟大战争",成为美国废奴运动的重要精神旗帜。

二、《小鸟啼明歌》创作解析

灵性体验的诗化表达

该诗收录于其弟亨利·沃德·比彻牧师编纂的圣诗集,创作源于作者独特的灵修体验。斯托夫人保持着凌晨四时半晨祷的习惯,常在"朝露未晞、宿鸟初啭"的静谧时刻获得创作灵感。诗中"灵魂疲乏仍觉甘甜"的悖论表达,展现了她对神圣临在的深刻体认。

艺术特色与音乐改编

诗歌采用门德尔松《无词歌》第二号钢琴曲《慰藉》为旋律,该曲目因兼具黎明意象又被称作《显现圣诗》。作品通过"倦眼朦胧见主容"等细腻意象,将自然时序与灵性觉醒巧妙对应,形成晨昏交替间的完整祈祷循环。

三、创作理念与精神遗产

文学与信仰的双重维度

斯托夫人曾自述:"在晨光熹微的朦胧之际,我渴慕捕捉那不可言喻的神圣之美。"这种将日常灵修转化为艺术创作的理念,使她的作品兼具文学价值与信仰深度。其圣诗创作延续了《汤姆叔叔的小屋》的人道主义精神,从宗教维度深化对社会正义的思考。

跨国界的社会实践

1853年欧洲之行期间,斯托夫人积极联合各国妇女团体,将文学影响力转化为实际的废奴行动。这种"以笔为剑"的创作观,使其作品超越文学范畴,成为19世纪社会改革运动的重要组成部分。

——————————————————————

注:本文摘自《赞美诗(新编)史话》 王神荫编著

播音:江 虹

编辑:庄期凯

初审:宋晓锋

复审:庄期凯

终审:蒋 翔