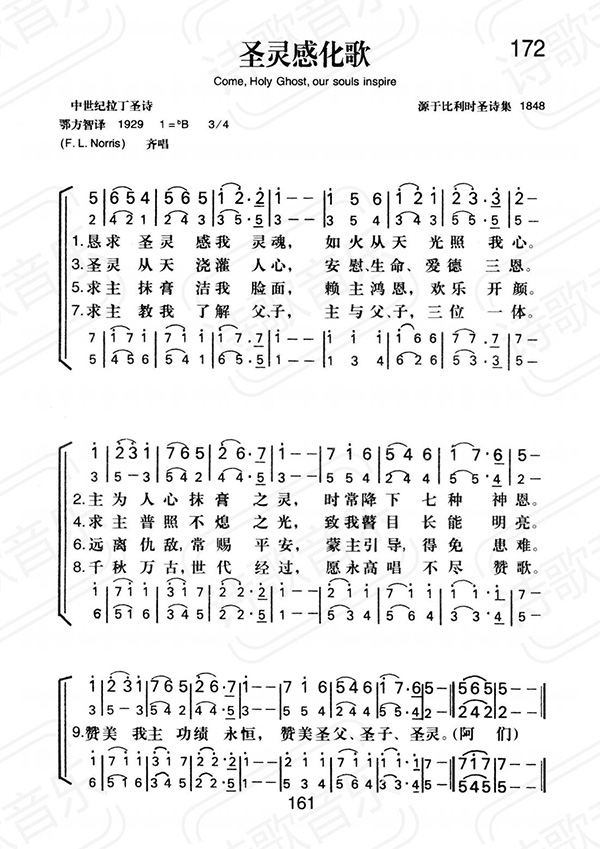

赞美史话 | 第172首_圣灵感化歌

发表于:2025-03-06 16:01 浏览量:8712

“耶和华的灵必住在他身上,就是使他有智慧和聪明的灵、谋略和能力的灵、知识和敬畏耶和华的灵”

——赛11:2

《圣灵感化歌》的背景与创作

《圣灵感化歌》相传是德国美因茨城主教马卢斯(Maurus,776—856)的作品,也有人说它是查理曼大帝、安布罗斯或格列高利教皇所写,但都证据不足。诗的内容精彩,到10世纪已经在各教会普遍唱颂,并列入主教圣礼书内。按天主教圣礼书规定,在按立神父或祝圣主教时,主礼主教与唱诗班逐句启应轮唱这首诗。以后这首诗由圣公会的《公祷书》转到卫理公会的仪式书内。英文方面有五十多种不同的译词,公祷书内并列着两种不同的译词,以备选用。其中之一即这首《圣灵感化歌》,由英国约翰·科辛主教(J. Cosin,1594—1672)译为英文。科辛在剑桥大学毕业后,曾担任过剑桥大学的副校长,曾受过清教徒的迫害,后成为主教。他于1627年译了这首诗,原意是为信徒私祷灵修用的,特别用于每日早晨九点的礼拜,以纪念此时是圣灵降临。1661—1662年英国圣公会再次修订公祷书,科辛主教为编委之一,便将该诗选入《公祷书》内。约翰·卫斯理亦曾采用为公共礼拜时唱颂。第二节祈求时常降下“七种神恩”,也有译作“全备之恩”,乃根据先知以赛亚书第11章第2节所载的。天主教在讲道前,或大节期降福前也唱颂这首诗。

诗歌的神学意义与应用

《圣灵感化歌》不仅是一首用于按立教牧人员的礼拜诗,更是一首充满神学意义的作品。诗中祈求的“七种神恩”源自以赛亚书11章2节,描述了弥赛亚将拥有的智慧、谋略、能力和敬畏等属灵恩赐。这些恩赐不仅象征着耶稣基督的神圣属性,也激励着信徒在生活中追求圣灵的引导和帮助。诗歌通过这种神学内涵,提醒信徒们在日常生活中要不断依靠圣灵的力量,追求公义和正直。

诗歌的广泛传播与影响

《圣灵感化歌》在基督教历史中有着广泛的影响。它不仅在天主教、圣公会和卫理公会等教派中被广泛使用,还被翻译成多种语言,成为全球基督教徒共同的灵修资源。古代信徒相信,不分昼夜反复咏唱这首诗,可以驱赶仇敌和魔鬼。每天早上唱这首诗时,信徒们会摇铃、焚香和点上蜡烛,以表达对圣灵降临的期待和敬仰。这首诗由前中华圣公会华北教区主教鄂方智(F. L. Norris,1864—1945)译成中文。鄂方智是英国广传福音会派来中国的传教士,历任圣公会会吏、会长;1930年起任主教,长驻北京,曾兼任英国驻华使馆牧师。

——————————————————————

注:选编自《赞美诗(新编)史话》 王神荫编著

播音:吕 祥

编辑:融媒体

初审:张亚君

复审:蒋 翔

终审:黄明科