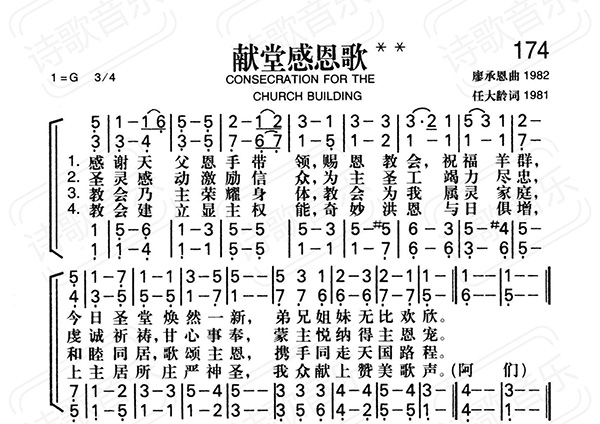

赞美史话 | 第174首_献堂感恩歌

发表于:2025-03-14 00:59 浏览量:7954

经文:

“这样,王和以色列众民,为耶和华的殿行奉献之礼”

——王上8:63

《献堂感恩歌》的创作背景与情感共鸣

在十年浩劫的岁月里,许多神的儿女经过被关闭的教堂,却不能进去礼拜,内心的忧伤难以言喻。他们日夜祈求神使教堂有重新开放的一天。当一座座教堂修缮一新后恢复礼拜,或者新建造的教堂进行开堂礼拜时,多少信徒流出了感恩的热泪。这种体验也是神给中国教会的非同寻常的福份。在献堂的庄严时刻,我们多么需要一首能够唱出感恩之情的赞美诗!《献堂感恩歌》就是在这样的背景下产生的。

词作者是任大龄同工(事略参阅第84首),这首诗作于1981年9月至11月间。对于这首诗的创作动机,他是这样说的:“我们没有礼拜堂就等于我们没有灵性的家庭。今天我们靠着神的恩典又有了敬拜神的地方,我们怎能不高唱感恩的歌?”曲调作者廖承恩同道是福建南平县人,生于1957年,父母都是热心的基督徒,从小带领他信主。十年动乱中,他们全家只能在家里默默地与主交通。恢复礼拜后,他在上海景灵堂参加礼拜,并曾担任唱诗班的指挥。1981年9月,景灵堂翻修竣工,准备复堂。他亲眼看见爱主的信徒深情地抚摸着教堂的墙,感谢赞美主,非常受感动,很想谱写一首专用的圣诗,让弟兄姊妹一同来感谢主的大爱。过不多久,林声本牧师把这首歌词介绍给他,他兴奋极了,怀着感恩的心,一口气谱完了初稿。

诗歌的创作过程与神学内涵

原曲是为唱诗班写的合唱曲,配有钢琴伴奏。作者说:“我在钢琴上试奏时,仿佛看见当年圣殿落成,耶和华的荣光充满圣殿的光景。我当时便在神的面前祷告说,‘主啊,你竟用着这无用的器皿,我真感谢赞美不尽。我原把一切献上,求主悦纳。’”为了适合会众唱,此曲定稿成现在的样式。这首诗词意朴素又不失丰富。第一节表达欢欣与感恩;第二节重现信徒为建设教会尽忠的情景;第三、四节阐述了教会是基督的身体、神的家等属天的性质,以此教导信徒和睦同居,同走天路,同献歌声。曲调是庄严的,和谐的。

每一节都充满象征意义:首节的欢呼雀跃呼应着以色列人献殿时的喜乐,第二节 "一砖一瓦献忠心" 重现了信徒们自筹资金重建教堂的历史画面,第三、四节则以 "基督的身体" 为喻,将物质的圣殿升华为属灵的居所。当银发老者与青年诗班同声高唱 "哈利路亚" 时,不仅是两代人的携手,更是中国教会从历史灰烬中复活的见证。正如经文中所罗门王与以色列全会众共同完成圣殿奉献,今天的教会也在传承中继续建造那 "非人手所造,在天上永存" 的属灵殿宇。

诗歌的意义与代际传承

这首跨越代际的圣诗,由 74 岁的任大龄同工与 24 岁的廖承恩共同谱写。

当任老在 1981 年深秋写下 "我们没有礼拜堂就等于没有灵性的家庭" 时,他的笔尖流淌着半个世纪的等待。而在上海景灵堂,年轻的廖承恩目睹复堂当日信徒们手抚砖墙感恩的场景,钢琴键上突然浮现出圣殿重建的异象。他后来回忆:"当我弹奏到 ' 耶和华的荣光充满圣殿 ' 时,仿佛看见四围有火柱显现,这是我从未经历过的神圣时刻。" 两位作者虽相隔半个世纪的人生轨迹,却在圣灵感动下完成了这首四节圣诗的创作。

这首诗可以说是老一代与年轻一代基督徒携手的成果。它也使我们想到,建设教会是代代相传的重任。正如所罗门在献圣殿时所行的祭典和感恩(列王记上8章63节),这首诗不仅表达了对神的感恩,也激励着每一代信徒在教会的建设和传承中发挥自己的作用。

——————————————————————

注:选编自《赞美诗(新编)史话》 王神荫编著

播音:吕 祥

编辑:融媒体

初审:庄期凯

复审:蒋 翔

终审:黄明科