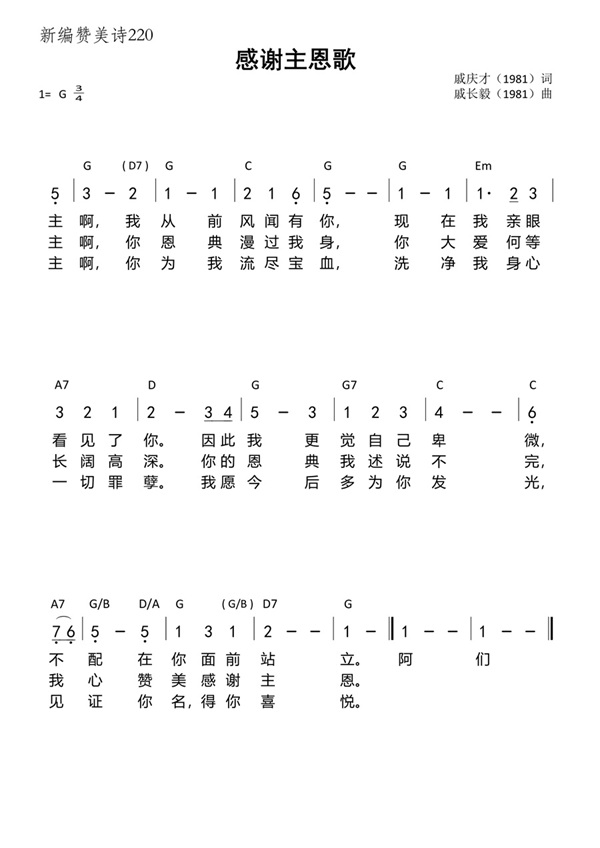

赞美史话 | 第220首 《感谢主恩歌》:从苦难信靠到恩典见证的生命之歌

发表于:2025-09-20 22:03 浏览量:1908

经文:

“我从前风闻有你,现在亲眼看见你”

——伯42:5)

《感谢主恩歌》的诞生,是戚庆才牧师在患难中持守信心、于恩典中见证神爱的生命写照,其歌词创作深植于《约伯记》42 章 5-6 节的神学真理 ——“我从前风闻有你,现在亲眼看见你。因此我厌恶自己,在尘土和炉灰中懊悔。”“文化大革命” 期间,戚庆才牧师遭遇沉重冲击:被挂牌批斗、扣发工资、逐出教堂,最终住进简陋房屋。但正如约伯在失去一切后仍宣告 “我赤身出于母胎,也必赤身归回;赏赐的是耶和华,收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的”(伯 1:21),戚牧师的信心从未动摇,始终确信神的同在。1979 年 9 月上海沐恩堂复堂、1980 年圣诞节他创办的怀恩堂复堂,这些 “失而复得” 的恩典让他雀跃欢欣,也让他对神的认识从 “风闻” 走向 “亲见”—— 正如约伯经历苦难后对神有了更深的看见,戚牧师在数十年传道生涯后,再次 “睁开灵性的眼目”,目睹神的奇妙能力与浩瀚恩典,这份感动最终凝结为《感谢主恩歌》的歌词,传递出 “无论环境如何,神的恩典终不缺席” 的信仰宣告。

这首诗的曲调由戚庆才牧师的儿子戚长毅长老谱写,其创作过程与音乐表达,同样紧扣 “感恩与谦卑” 的核心。戚长毅生于 1938 年,1963 年毕业于上海体育学院,虽以体育教师为业、未接受专业音乐训练,却因家庭环境的熏陶,不仅拥有好歌喉,更对圣乐有深厚情感 —— 沐恩堂、怀恩堂复堂后,他常于礼拜前带领教唱赞美诗。为《感谢主恩歌》配曲时,他深知诗歌需承载 “数算神恩、深化对神认识、谦卑顺服” 的内涵,因此特意选用温柔缓慢的旋律:没有激昂的节奏,却以平稳的音符递进,模拟信徒在神面前安静感恩的心境;即便曲调揉合了他过往熟悉的圣歌元素,却与 “见证神恩、谦卑悔改” 的词意高度契合,让 “感谢” 不再是口号,而是透过旋律传递的真挚心声。

这次配曲也成为戚长毅生命服事的转折点。此后他愈发专注于圣乐与教会服事:1985 年改任音乐教师,同时在长宁区教育学院进修乐理,夯实音乐基础;他担任怀恩堂青年唱诗班指挥,创作经文短歌,将音乐恩赐全然奉献给神;1989 年被按立为怀恩堂长老,1990 年戚庆才牧师去世后,他更是追随父亲的脚踪,从世俗工作转向教会专职同工。父子两代人,一位以文字记录恩典,一位以音乐传递感恩,共同让《感谢主恩歌》成为连接 “苦难信靠” 与 “恩典见证” 的纽带 —— 正如诗歌所见证的,真正的感恩,源于在风雨中看见神的同在,在复得时更确信祂的信实。

——————————————————————

注:选编自《赞美诗(新编)史话》 王神荫编著

播音:沈可浮

后期:庄期凯

初审:融媒体

复审:蒋 翔

终审:黄明科